遺産分割は、全相続人の合意を必要とするため、遺言がなく、遺産分割協議も円滑に進行しないと、合意に至らず遺産を分けられません。不動産を売却できない、預貯金を払戻しできないといった財産管理上の問題が生じてしまいます。

このような状況に直面したとき、遺産分割調停の申立てが、有効な解決策となります。調停を有利に進めるために、家庭裁判所にて公正な分割を手助けしてもらえるからです。協議では合意に至らないケースも、裁判所の関与によってまとまることもあります。遺産分割調停が長引くと、経済的な損はもちろんのこと、相続人にとって更に精神的に疲弊してしまうでしょう。

今回は、遺産分割調停の手続きの流れと、有利に進めるための戦略について解説します。

遺産分割調停の基本

初めに、遺産分割調停の基本的な法律知識について解説します。

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、相続財産の分け方について裁判所に申立て、家庭裁判所の選任する調停員に仲裁してもらいながら進める話し合いの手続きです。

亡くなった方(被相続人)の遺産の分割について、協議ではまとまらな場合に、家庭裁判所の調停を利用することとなります。遺産分割調停を申し立てると、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織された調停委員会が、中立かつ公正な立場で、対立する相続人のヒアリングをし、調整してくれます。

調停は裁判所で行われるとはいえ話し合いであり、最終決着ではありません。相続人の一部が話し合いを拒否したり、主張が大幅に乖離していたりすると、調停では解決せず、審判に移行します。遺産分割審判では、家庭裁判所の強制的な判断が得られ、完全決着にたどり着けます。

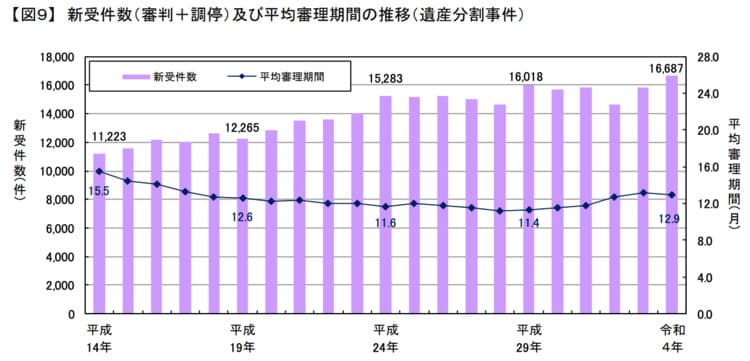

「裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第10回)」(裁判所HP)によれば、令和4年の遺産分割調停の新受件数は1万6,687件となっており、年々増加傾向にあり、過去20年で最高件数となっています。

遺産分割調停を利用すべきケース

家庭裁判所に持ち込まれる事件は、多額の遺産があるケースばかりではありません。むしろ、遺産分割調停にまで発展する理由には「限られた遺産を不公平に分けられてしまう」といった事例が少なくありません。相続人それぞれの抱く不公平感や不満が、対立を深め、争続となるのです。

遺産分割調停を利用すべきケースは、例えば次のものです。

- 長期に渡って遺産分割協議をしているが合意に至らない

- 遺産分割協議に参加しない、協力的でない相続人がいる

- 自分に有利な分割に固執する相続人がいる

これらの場合に、協議を継続していても解決する可能性は低く、早急に遺産分割調停に進む方が、結果的に早期の解決につながります。

遺産分割調停には、次のメリット、デメリットがあるので比較し、このまま協議を継続すべきか、それとも調停に進む方が有利か、よく検討してください。

【遺産分割調停のメリット】

- 調停員に仲裁してもらえる

- 感情的な対立を避けられる

- 直接対面するストレスを減らせる

- 裁判所が知識を提供し、法的な誤解を解いてくれる

- 公平な解決が実現できる

【遺産分割調停のデメリット】

- 解決までの期間が長くなる

- 自分の主張も譲歩しなければならない

- 裁判費用、弁護士費用がかかる

デメリットもあり、遺産分割調停には手間や労力、時間と費用がかかるため、まずは協議で解決できないか努力をするのが先決です。

遺産分割調停を申し立てる方法

遺産分割調停は、相続人のうち1人または複数名が、残りの相続人全員を相手にして家庭裁判所に申し立てます。全ての相続人に、調停を申し立てる権利があります。

遺産分割調停の申立てについて定めた民法の条文は、次の通りです。

民法907条2項(抜粋)

2. 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

民法(e-Gov法令検索)

申し立てた相続人を「申立人」、他の相続人を「相手方」と呼びます。そのため、遺産分割調停では協議と同様に、相続人全員が関与することとなり、もめていない相続人も手続きの当事者となります。

遺産分割調停の管轄裁判所

遺産分割調停の管轄裁判所は、次の通りです。

- 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

- 当事者が合意で定めた家庭裁判所

当事者が合意しない場合には、相手方の住所地の近辺に申し立てることになるので、不服があって争う側が、遠方であることのリスクを負うわけです。なお、審判を申し立てる際は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。

申立てに必要な書類

遺産分割調停の申立てに必要な書類は、次の通りです。

【遺産分割調停申立書】

「申立書の書式と記入例(裁判所HP)」をダウンロードして記入し、原本1通と、相手方の人数分の写しを提出します。

- 遺産分割調停申立書

- 相続財産目録

- 当事者目録

- 相続関係図

【共通する必要書類】

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全戸籍)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の住民票又は戸籍の附票

- 遺産の評価を証明する書類

(不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書、預貯金通帳の写しや残高証明、有価証券の写しなど)

【相続人に直系尊属を含む場合】

- 直系尊属に死亡している方がいるとき、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本) (ただし、相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る)

【相続人が配偶者のみ、もしくは、兄弟姉妹を含む場合】

- 被相続人の父母の戸籍謄本(出生から死亡までの全戸籍)

- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

- 被相続人の兄弟姉妹に死亡した方がいるとき、その人の戸籍

- 代襲者となる甥姪に死亡した人がいるとき、その人の死亡の記載のある戸籍

相続に必要な戸籍の集め方について

申立てにかかる費用

遺産分割調停の申し立てにかかる費用は、次の通りです。

- 申立手数料

被相続人1人につき1200円分の収入印紙 - 連絡用の郵便切手代

裁判所によって異なるため、事前に確認してください。

遺産分割調停の手続きの流れ

遺産分割調停の申立てが受理されると、家庭裁判所は期日を調整し、各参加者に通知します。調停期日は、家庭裁判所に相続人が集まり、実際に話し合いを行います。対立する当事者が直接話をすることはなく、申立人と相手方とが、交互に調停委員に話を聞いてもらいます。

1回の調停期日で成立しないときは、次の期日が指定され、おおよそ1ヶ月に1回程度の頻度で、成立もしくは不成立が明らかになるまで続きます。

遺産分割調停の進め方

遺産分割調停における実際の期日の進め方は、次の通りです。

遺産分割調停で話し合うべき議題は、遺産の分け方に関する全てのことです。どう分けるのかが公平かを議論するにあたっては、前提問題となる相続人の確定、遺言の有無、遺産の範囲、そして寄与分や特別受益の考慮を経て、具体的に相続する財産を決定するという流れで進みます。

相続人の確定

遺産分割の前提として、誰が相続人となるかを確定する必要があります。戸籍などを調査した結果を相続人関係図にまとめて整理します。

養子縁組や婚姻の有効性に争いがあると、相続人になるかどうか、という点が別途争いとなります。この争いについては遺産分割調停の前に、人事訴訟で解決する必要があります。

遺言の有無の確認

遺言が存在する場合は、それに従って分配するのが原則で、遺産分割調停の申立てはできません。遺言に記載されていない遺産がある場合や、分割割合のみ指定されている場合に、遺産分割調停で争うことができます。

なお、遺言の有効性に争いがある場合には、遺産分割調停よりも先に、遺言無効確認訴訟で解決する必要があります。

遺産の範囲の確定

特別受益と寄与分の確認

具体的な相続財産の確定

以上の流れで、調停委員が申立人、相手方の双方の意見を聞き、調停委員会で評議して調停案を示すなどして、調停の成立を目指します。

遺産分割調停が成立する場合

調停が成立する場合とは、遺産分割調停に参加した相続人の全員が、遺産の分け方に合意した場合です。この場合、合意した内容を記載した調停調書を作成し、終了します。調停調書は、不動産の名義変更や預貯金の解約、払戻しなどの手続きで必要となります。

調停調書の内容は、遺産分割協議書に近く、遺産の分け方に関して決まった全てのことが記載されます。また、清算条項が書かれるのが通例で、これによって当事者間の一切の債権債務のないことが確認されると、今後は相続についての争いを起すことができなくなります。

調停調書は、確定判決と同じ効力があり、従わない相続人に対しては調書に基づく強制執行をし、財産を差し押さえることができます。

遺産分割調停が不成立で終了する場合

遺産分割調停では解決する見込みなしと判断したとき、調停委員は調停の不成立を宣言し、手続きを終了させます。調停が不成立となった場合には、遺産分割調停の申立て時点において審判の申立てがあったものとみなし、遺産分割審判の手続きに自動的に移行します。

遺産分割審判は、調停のように話し合いを主とする手続きではなく、家庭裁判所が適切かつ相当と考える分割方法を決定する手続きです。

遺産分割調停を有利に進めるための注意点

次に、遺産分割調停を有利に進めるための注意点を解説します。

遺産分割調停はあくまで話し合いで、勝敗が決まるものではありません。しかし、調停の流れを知り、交渉をうまく進めれば、有利な解決を目指すことができます。

事前の協議で情報を得る

遺産分割調停に発展するより前には、協議をするのが通例です。その際には、相続人間でのコミュニケーションをよく取り、意見や要望を引き出しておきましょう。遺産分割調停は、相続人間の駆け引きであり、対立する相手の希望を知っておくことが役立つからです。

また、激しい対立は避け、理解と共感を示しながら進めるのが大切です。

事前準備を徹底する

まず、遺産分割調停に入る前に、事前準備を徹底することが、有利な解決に繋がります。抜け漏れなく全ての遺産をリストアップし、どのような交渉の進め方がよいか、戦略を練ってください。

遺産分割についての法律知識を身に着けておき、自分にとって有利になり得る法的な主張を見逃さないことも、大切な事前準備の1つです。調停は話し合いではありますが、その前提となる公平、公正な分け方は法律で決まっており、裁判官や調停委員も、法律に基づく考え方を持っています。

柔軟に譲歩する姿勢を保つ

感情的な対立が激化すると、自身の価値観に固執し、相手を否定することに終止するなど、戦う姿勢となりがちですが、遺産分割調停の解決にとってはマイナスなこともあります。あらゆる可能性に対し、開かれた柔軟な姿勢で臨むのが大切です。

そのため、自分にとって譲歩できる点、どうしても譲れない点をあらかじめ明らかにし、妥協点や落とし所を探る努力をしましょう。柔軟な姿勢は、調停委員を味方につけるのにも役立ちます。

長期化する調停はストレスであり、遺産を適時に売却できないなど経済的な損失もあります。完璧を目指すのでなく、受け入れ可能ならば、適切なタイミングで合意に至るのも重要です。

専門家のアドバイスを活用する

遺産分割調停では、弁護士をはじめとした相続の専門家のサポートは欠かせません。調停になってしまうようなら、まずは弁護士に相談し、アドバイスを求めてください。信頼できる専門家であれば、そのまま調停を代理して進めてもらうのが有益です。

相続問題の専門家の選び方について

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

遺産分割調停は、弁護士に依頼することに多くのメリットのある手続きです。というのも、裁判所で行われる厳格な手続きであるため、法律知識を有し、調停の経験も豊富な弁護士に任せる方が、スムーズかつ有利に進めることができるからです。

実際、協議の段階ではともかく、調停に発展した相続事件の多くは、弁護士が関与しています。弁護士に依頼することには次のメリットがあります。

相続に強い弁護士の選び方について

申立ての手続きを一任できる

弁護士に遺産分割調停を依頼すれば、複雑な法律手続きを専門家に一任できます。

本解説の通り、遺産分割調停の申立てには必要な書類が多くあり、申立書を作成しなければならず、手続きは非常に煩雑です。弁護士に依頼すれば、その作業から解放され、精神的な負担が軽減されるとともに、解決までのプロセスを迅速に進めることができます

法律知識を活用できる

相続問題を多く扱う弁護士は、法律知識を豊富に有しています。そのため、弁護士のアドバイスを受けることにより、その知識を活用して主張を強化することで、遺産分割調停を有利に進められます。

自分に有利な、重要な法的主張を見逃さず、不利益を被るリスクを避けられます。

調停に同席してもらい有利に交渉できる

遺産分割調停を多く経験した弁護士は、その実績に裏打ちされたノウハウも豊富です。

法律や裁判例では到底認められない非常識な主張に固執し、自分の意見ばかりいう人は、調停委員の心証も悪く、調停の場で軽視されるおそれがあります。弁護士が遺産分割調停に同席してサポートすることで、調停における交渉を有利に進める助けとなります。

感情的になって目的を見失いがちな場面でも、弁護士は交渉のプロであり、依頼者の利益を最大限守るために、戦略的にアドバイスしてくれます。

解決までの期間を短縮できる

弁護士は、調停手続きの進行をスムーズに進めることができ、効率的な交渉をすることによって相続問題の解決までの期間を短縮できます。

調停委員の考えを理解し、必要な主張を適切なタイミングでしたり、重要な資料をあらかじめ準備したりする経験と技術は、遺産分割調停の進行を早めることができます。

遺産分割調停についてよくある質問

最後に、遺産分割調停についてのよくある質問に回答します。

遺産分割調停にかかる期間は?

遺産分割調停の期間についてはケースバイケースであり、期日の回数にも制限がありません。そのため、1ヶ月に1回程度の頻度で、成立か不成立かが明らかになるまで議論を詰めるので、長期化するケースでは1年以上となることもあります。

遺産分割調停を欠席するとどうなる?

調停期日には全相続人の出席が求められ、正当な理由なく出頭しないと5万円以下の過料に処されます(民事調停法34条)。弁護士を代理人として出席させれば、自分は調停に参加しなくても済みます。欠席の続く人がいると調停は不成立となって審判に移行します。

遺産をもらいたくないとき調停に参加しない方法は?

遺産をもらいたくなくても相続人となる以上全員参加が必須となります。これを回避するには相続放棄をする方法が有効です。相続放棄を申述すれば最初から相続人でなかったことになるので遺産分割調停への参加は不要です。

まとめ

今回は、遺産分割調停の法律知識について詳しく解説しました。

遺産分割調停を有利に進めるには、手続きの流れを正確に理解し、自分にとって有利な主張を適切に行う必要があります。調停になるケースとは話し合いでまとまらない相続の事案なので、つい感情的になって対立を深め、長期化してしまうこともあります。遺産分割調停を弁護士にサポートしてもらえば、有利かつ迅速な相続を実現できます。