土地の相続は、一生に一度の重要な出来事となる方も多いですが、そのプロセスは複雑で、しばしば予期せぬ法律問題が起こります。土地の評価額が高いほど、失敗したときの被害も甚大です。

このとき、土地に適用される相続法の理解、税金の計算、遺産分割の交渉についてよく理解する必要があります。そして何より重要なのが相続後の土地の登記手続き、つまり、相続登記です。

今回は、土地の相続に関連して必要となる重要な情報について詳しく解説します。土地を相続する際に直面するトラブルを網羅的にまとめていますのでぜひ参考にして知識をつけてください。土地相続の知識をつければ、相続に伴う不安や疑問を解消できます。

土地の相続とは

まず、土地の相続についての基本的な法律知識を解説します。

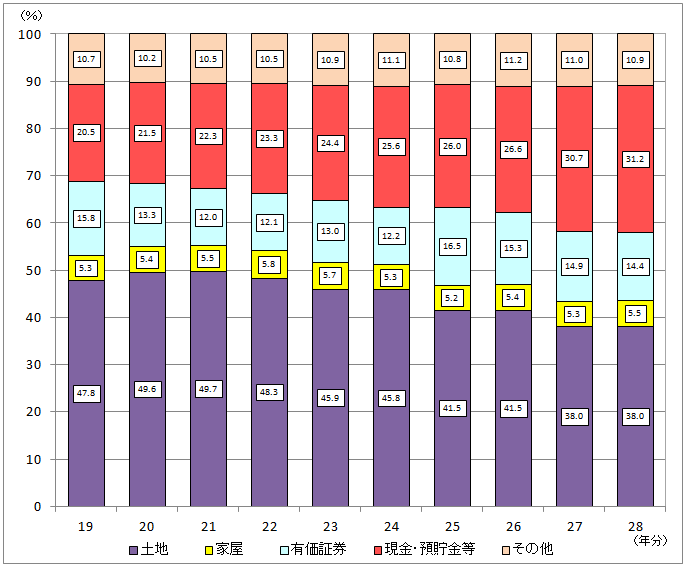

遺産を構成する比率に関する国税庁の統計によれば、相続財産に占める土地の比率が非常に高いことがわかります。

どの年度においても、相続税申告をしている方(つまり一定以上の財産を有する家庭)で見ると、遺産の半分近い割合が不動産で構成されているのです。

土地の相続の定義

土地の相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた土地を、法律に基づいて、その相続人が引き継ぐことを指します。このプロセスは、遺言書の有無に関わらず、遺産に不動産が含まれていれば当然に発生します。

ただ、土地相続は「土地を引き継ぐ」だけにとどまらず、周辺には税金や遺産分割、登記といった難問があります。いずれのステップも重要で、しっかり遂行しないと円滑な土地相続は望めません。

土地の相続に適用される法律

土地の相続に関する法的な根拠は、主に民法によって規定されます。民法は、民事的な法律の一般ルールであり、相続の開始から相続人の範囲、相続分の割合や遺言の効力など、相続についての重要な取り決めを定めます。

また、土地の相続の場合には、不動産登記法も理解する必要があります。不動産登記法は、所有権の移転や変更に要する登記手続きの定めています。また、税法のなかでも相続税法の理解が重要です。

これら全ての法律を理解することが、公平かつ効率的な土地の相続の指針となるのです。

土地の相続の法的な考え方について

土地の相続では、法律が重要な役割を果たし、相続する人も、相続される人も、法律を理解して進める必要があります。そこで、土地の相続について法的にどう考えるべきかを解説します。

相続法における土地の相続

相続法の枠組みにおいて、土地の相続は特に注意を要する分野です。土地は、法的には「不動産」としての特性を有します。不動産とは、土地や建物などのようにその場から動かすことが容易でない資産のことで、概してその価値が高額になりがちです。

土地の相続では、被相続人の死亡後、遺言がない場合には、一旦法定相続分で相続人の共有財産となり、その後に遺産分割をして初めて、承継することの決まった相続人のものとなります。また、そのようにして移った所有権も、登記手続きをして第三者対抗要件を備えなければ、その他の人には主張できません。また、土地の評価や税金の計算にも、特殊なルールが多くあります。

遺産分割における土地の重要性

遺産分割協議は、土地を含む遺産の分割方法を決める話し合いであり、相続人の合意を形成する重要なステップです。このなかで誰がどの遺産を相続するかを決めるわけですが、このとき、土地が非常に重要な争いのもととなることが多いです。

土地の分割は、複雑になることが多く、その際に、土地の利用価値や位置、大きさによって、分けるのがそもそも難しい場合が多いです。また、共有名義のまま放置すれば将来に書こんが残りますし、売却して代金を分ける方法(換価分割)によるせよ、いつどのような価格で売れるかといったことに意見の対立が生じる可能性が高いです。

その結果、その他の財産については合意がとれても、土地の相続がきっかけで協議がまとまらず、遺産分割調停や審判に進む家庭も少なくありません。

遺産分割の基本について

土地相続における税金の問題

土地相続に関わる税金のうち、重要なのが相続税です。次に、相続税の計算方法と、税負担を軽減するための対策について解説します。

土地の相続税の計算方法

相続税の計算は、まず被相続人の遺した全資産を算出することから始まります。この際には、不動産だけでなく預貯金や株式も含め、徹底した遺産の調査(相続財産調査)が必要です。

そして、その総額から法定の控除(基礎控除や借金などの債務控除)を差し引いた金額が換えじ対象となり、これに税率を乗じて税額を算出します。このとき、土地の評価は、路線価を基準に決めるのが基本となります。

税金の支払いと軽減策

相続税の支払いは、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限があるため速やかに進めなければなりませんが、遺産が土地しかない場合など、現金化が困難だとすぐに支払うのが難しい家庭もあり、分割払いや猶予の申し出を活用すべき場面がよく生じます。

また、相続税の軽減策として、小規模宅地や広大地の特例、農地の特例などを理解する必要があります。要は、できるだけ土地の評価額を下げる努力をすることが、相続税負担の軽減につながります。難しい土地評価については、不動産鑑定士の専門となります。

節税対策の基本について

土地相続における登記の問題

土地相続においては、分割を相続人間で決めるだけでは不十分であり、その後の登記手続きが非常に重要な役割を果たします。

土地の相続における登記プロセス

土地の相続では、まず相続人を確定し分割方法を決めますが、その後には必ず登記しなければなりません。相続登記は、相続人が第三者に土地の所有者として認められるための必要な要件です。相続登記を怠ると、土地を売却したり、抵当権を設定したりといった利活用に支障が生じてしまいます。

登記申請は法務局で行いますが、戸籍や登記簿など、必要書類が多く複雑なので、司法書士に依頼するのがお勧めです。

登記の重要性

相続登記を行うことで、土地の所有権が法的にも確実なものとなり、将来のトラブルを防ぐことができます。登記が未了で、例えば被相続人の名義のままの土地があると、相続人間で分割の争いが蒸し返されたり、第三者の取引の安定が損なわれてしまったりといったトラブルの原因になります。

適時のタイミングで速やかに登記することが、スムーズな土地相続には大切です。

相続登記の手続きについて

土地の相続におけるよくある問題と解決策

土地の相続は、様々な問題を引き起こす可能性があります。特に、相続争いや共有名義の問題は長期化しやすく、解決が非常に困難です。ここではそれらのよくある課題の原因と、回避策、解決策を解説します。

相続争いの原因と回避策

土地相続における争いは、不明瞭な遺言や、不公平な遺産分割から生じます。その背景には、人間関係における相続人のコミュニケーション不足があります。遺産分割協議では、全ての相続人が納得できる合意に至らないと終了しないので、相続争いに発展しやすいです。

土地を巡る争いを回避するには、遺言の作成が効果的です。遺言書によって被相続人の意思が明らかになれば、分割の拠り所となり、争いを未然に防げるからです。そのためにも生前からの家族間の交流と、互いの期待や希望の共有が大切なポイントです。

共有名義の問題と対処法

土地は、相続が開始されると、複数の相続人によって共有されます。そして、前章のように意見の対立が続くと、利用したり処分したりすることができません。その間、共有名義の土地をどう管理し、有効活用するのかが、大きな問題となります。

共有名義の土地の問題を解決する1つの方法は、共有者間での合意を形成することですが、争続となっているとそれも難しいケースが多いです。少なくとも、共有者同士で合意のできた事項については、遺産分割協議書を作成する前でも、書面にまとめて証拠化し、契約しておくのが有効です。

土地の相続によくある質問

最後に、土地の相続の際によくある質問について回答します。

共有名義の相続土地はどう管理すべき?

各共有者は持分に応じた使用ができますが、共有名義の土地を売却など、他の共有者に影響を与える処分をするには、共有者全員の同意が必要です。後から争いにならないよう合意は覚書や契約書などに書面化して進めます。

相続された土地の紛争を避ける方法は?

相続に関する紛争を避けるためには、事前に明確な遺言書を作成し、可能な限り具体的な指示を残すことが重要です。

まとめ

今回は、土地の相続に際して必要となる知識を網羅的に解説しました。

土地の相続の問題は、法律の専門家に相談し、個別の状況に合わせたアドバイスを得るのが重要です。土地相続は複雑であり、具体的なケースに合わせて対応する必要があります。そうでなければ、争続の最大の要因となる場面が多いです。

価値の高い土地の相続対策ほど、早めの準備が必要です。もめることが予想される場合はぜひ弁護士に相談ください。