遺留分とは、遺産に対する最低限の取り分であり、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた権利です。遺留分を侵害する不公平な遺贈や生前贈与があったとき、侵害された遺留分の権利を、誰に請求すればよいのでしょう。遺留分侵害請求の相手方には民法のルールがあります。

遺留分侵害者が複数いるケース(複数の遺贈や生前贈与があるケース)は、相続の場面ではよく起こります。このとき、誰に、いくらの負担をさせるかは、請求をする遺留分権利者の側で、民法のルールにしたがって判断しなければなりません。

遺留分侵害額請求権は1年で時効によって消滅するため、できる限り早急に対処すべきです。今回は、遺留分侵害者が誰か、つまり、遺留分侵害額請求の相手方や負担額について解説します。

遺留分侵害請求をするとき相手方は誰になるか

そもそも遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の相続分の割合のことです。そして、遺贈や生前贈与によって遺留分を侵害されたときは、遺留分侵害額請求をすることができますが、このとき、請求する相手方の特定が重要となります。

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者に認められた法的な権利ですが、適切に行使するには相手方を知る必要があり、請求先の順序を公平にするために、民法のルールを理解する必要があります。

民法1047条は、次のように定めています。

民法1047条(受遺者又は受贈者の負担額)

1. 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。

一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。

二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

2. 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。

3. 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。

4. 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

5. 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

民法(e-Gov法令検索)

遺留分侵害者といえど、遺贈や生前贈与によって承継した遺産の限度でしか責任を負いません。侵害者が複数いるとき、ある侵害者から遺留分の満額を受け取れないなら、次の順位の侵害者に請求する流れとなります。

なお、遺留分侵害額請求の相手方となるのは「受遺者」「受贈者」ですが、次のように定義されます(この条文における受遺者には、遺贈を受けた者だけでなく「特定財産承継遺言により財産を承継した相続人」「相続分の指定により遺産を取得した相続人」も含まれる点に注意してください)。

- 受遺者

遺贈を受けた者、特定財産承継遺言により財産を承継した相続人、相続分の指定により遺産を取得した相続人のことを指す。 - 受贈者

生前贈与を受けた者を指す。

なお、遺留分の計算に算入される生前贈与は、次の3つです。

① 相続開始前1年の相続人以外への生前贈与

② 相続開始前10年以内の相続人への特別受益にあたる生前贈与

③ 遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた生前贈与

以下では、民法1047条に示された遺留分侵害者のルールを詳しく解説します。

遺留分は取得した財産の限度で負担する

遺留分侵害者が、受遺者、受贈者に請求できる金額は、その受けた遺贈または生前贈与の目的の価額が限度となります。それ以上の遺留分の侵害があったとしても、受け取った金額以上の請求をされることはないわけです。遺留分侵害者といえど、受け取った額を超えて負担する理由はないからです。

また、遺留分侵害者もまた相続人であるとき、負担すべき金額は、その遺贈または生前贈与によって受け取った額から、更に自身の遺留分を控除した額が限度となります。受遺者や受贈者が相続人なら、その人自身の遺留分も保護されるべきだからです。

遺留分侵害者の順序には法律のルールがある

遺留分権利者は、受遺者や受贈者に対し、侵害された額の請求できます。このとき、複数の遺贈や生前贈与がある場合に、誰を相手にすべきか、それぞれの負担額はいくらかといった点は、民法1047条の定めるルールで判断されます。

法律のルールに反して特定の人にだけ全額請求できるようにすれば、遺留分権利者には都合がよいですが、前章の通り、請求された人にとって遺贈や生前贈与で受け取った額を超える過大な負担を負わせることとなりかねません。また、求償関係が生じて法律関係が複雑になってしまいます。このようなリスクを軽減すべく、民法はあらかじめ請求の順序や負担額を定めているのです。

遺留分侵害額の請求を正しい順序ですることは、相続人間の無用なトラブルの防止にも繋がりますから、まずはルールの要点をおさえてください。

遺留分を請求された側の対応について

遺留分侵害請求の相手方(遺留分侵害者)とその順序

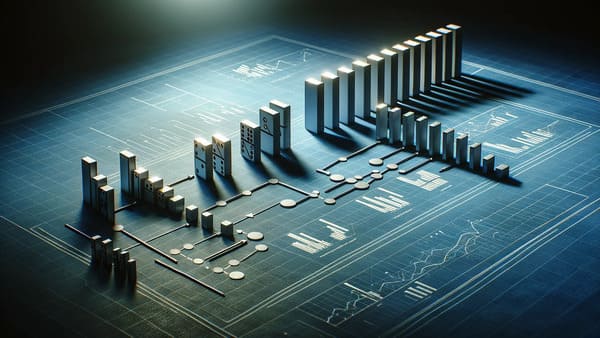

では、遺留分侵害者が複数いる場合の相手方は誰か、請求の正しい順序や負担額を解説します。基本的な考え方としては、相続発生により近い侵害者から請求していくこととなりますが、遺贈や生前贈与がそれぞれ複数ある場合に、事案は複雑化します。

遺贈と生前贈与がある場合

遺留分を侵害する遺贈と生前贈与がそれぞれ場合には、まずは受遺者(遺贈を受けた人)を相手方として遺留分侵害額を請求します。

遺贈は相続開始によってはじめて効力が生じるのに対し、生前贈与は既に遺産から逸出していることを考慮するためです。受遺者への請求だけでは遺留分侵害額に満たないとき、次に、受贈者(生前贈与を受けた人)に対して、その負担額の限度で請求することができます。

複数の遺贈がある場合

複数の遺贈がある場合には、複数の受遺者がいることとなりますが、その負担の順序について民法はルールを定めておらず、先に誰を請求相手としてもよいものの、目的の価額の割合に応じて負担することから、限度額があることに注意が必要です。

なお、遺言者がその遺言によって別段の意思を表示したときはそれに従います。

遺贈の基本について

複数の生前贈与がある場合

複数の生前贈与がある場合には、複数の受贈者がいることとなりますが、この場合、その贈与が同時にされたものか、異時にされたものかによってルールが異なります。

同時にされた複数の生前贈与

複数の生前贈与が同時にされた場合、負担の順序は定められておらず、どの受贈者を相手方としても構いませんが、各受贈者の負担額は、贈与の目的の価額の割合に応じた額までとなります。なお、遺言者がその遺言によって別段の意思を表示したときはそれに従います。

異時にされた複数の生前贈与

異なる時点にされた複数の生前贈与があるときには、その負担の順序は、直近の受贈者が優先するものとされています。つまり、まずは相続に近接した受贈者を相手方として遺留分侵害額請求をし、それでも足りない場合には1つ過去の生前贈与を受けた人に対して請求する、という手順になります。

遺贈と生前贈与と死因贈与がある場合

遺贈、生前贈与に加え、死因贈与も混在するケースは、負担の順序について議論があります。死因贈与とは、贈与者の死亡を原因として財産を贈与するという契約です。

まず「遺贈が生前贈与に先立って遺留分侵害の対象となる」には争いがありません。問題は、死因贈与を「死亡を原因とする」という点を考慮して遺贈と同順位とし「遺贈・死因贈与→生前贈与」とするのか、それとも「贈与である」という点を重んじて「遺贈→死因贈与→生前贈与」という順位とするのか、という点です。

裁判例には、「死因贈与も、生前贈与と同じく契約締結によって成立するものであるという点では、贈与としての性質を有していることは否定すべくもないのであるから、死因贈与は、遺贈と同様に取り扱うよりはむしろ贈与として取り扱うのが相当」とし、「通常の生前贈与よりも遺贈に近い贈与」であると判断し、「遺贈→死因贈与→生前贈与」の順序で負担すべきとしたものがあります(東京高裁平成12年3月8日判決)。

遺留分侵害が複数ある場合の相手方について具体例で解説

遺留分侵害が複数ある場合の相手方について、具体例でわかりやすく解説します。

相続人Aは、父の死亡による唯一の相続人として、1,200万円の遺産を相続することとなった。Aは、父の死亡の9年前に、現在の貨幣価値で750万円にあたる金銭を結婚祝いとして贈与されていた。

【①遺贈と贈与がある場合】

上記事例に加え、

- 父が死の半年前に、友人Bに450万円の金銭を贈与していた。

- 父が遺言で「友人Cに甲不動産を遺贈する」旨を記していた。

といった事情があった場合……

まず、Aの遺留分侵害額を計算します。

遺留分侵害額=①ー②

①遺留分額=遺留分算定の基礎となる財産(*)×総体的遺留分率数×法定相続分率

*遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時の積極財産+一定の要件を満たす贈与財産-債務

②純取り分額=特別受益額+具体的相続分額ー相続債務負担額

遺留分算定の基礎となる財産 2,400万円

(=1,200万円+(750万円+450万円))

遺留分額 1,200万円

(=2,400万円×1/2×1)

遺留分侵害額 450万円

(=1200万円-750万円)

次に、Aは450万円の遺留分侵害額を、受贈者Bと受遺者Cのどちらに請求すべきか検討します。受贈者と受遺者がある場合には、まず受遺者から請求するため、本件ではまずはCに、そして、Cは1,200万円の限度で負担するため、Cに450万円の全額を請求できます。

【②複数の遺贈がある場合】

上記事例に加え、

- 父が遺言で「友人Bには300万円の金銭、友人Cに不動産を遺贈する」旨を記した。

といった事情があった場合……

まず、Aの遺留分侵害額を計算します(計算式については上述)。

遺留分算定の基礎となる財産 1,950万円

(=1200万円+750万円)

遺留分額 975万円

(=1,950万円×1/2×1)

遺留分侵害額 525万円

(=975万円ー750万円ー600万円+900万円)

次に、Aが遺留分侵害額につき、受遺者BとCのどちらにいくらの請求をすべきかを検討します。遺言による遺留分侵害額の負担については、目的の価額に応じてするため、B、Cの負担額は次のように決まります。

Bの負担額 175万円

(=525万円×300/900)

Cの負担額 350万円

(=525万円×600/900)

以上のように、具体的な場面で、遺留分侵害額を正確に計算し、適切な相手に請求をすることは、自分一人では解決の難しい局面だといえます。遺留分を請求された側も、徹底して争い、財産を守ろうとしてくるとき、弁護士の助けが必要です。

相続問題の円滑な解決を実現するため、知識と経験の豊富な弁護士に是非一度ご相談ください。

相続に強い弁護士の選び方について

まとめ

今回は、遺留分侵害額請求の相手方や請求の順序について、解説しました。

被相続人による生前の贈与や遺贈によって、相続人が本来受け取れるはずだった遺産を散逸させてしまいます。遺留分の侵害が判明したら、侵害額を計算して請求すべきですが、このとき、遺留分新会社が複数いる場合には、請求の相手方や負担額について民法のルールを理解して進めなければトラブルのもととなります。

遺留分に関する計算は、複雑な知識が必要となるため、一人で解決しようとせず、専門家である弁護士の力を借りることも検討してください。